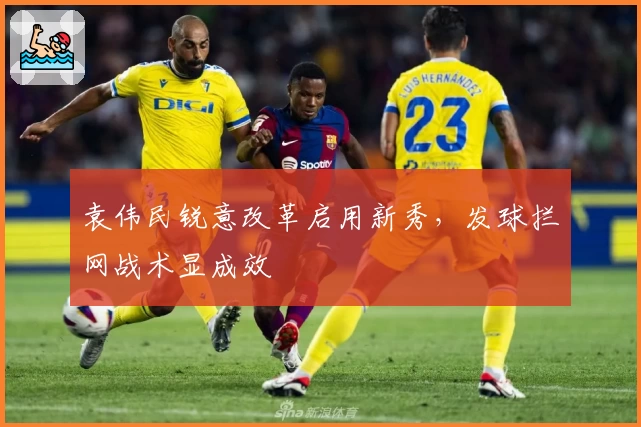

袁伟民教练取得成功的一个重要原因在于他的不断创新。例如,中国女排在赢得五连冠期间,其拦网表现始终位于世界前列。副攻陈亚琼的拦网技术尤为突出,她在1979年进入国家队时已年满23岁,但凭借独特的步伐和动作迅速成为主力队员。袁伟民敏锐地观察到陈亚琼拦网技术的优越性,并让全队学习她的拦网技巧,从而提升了团队整体的拦网能力。

在当时的排球环境下,发球的威胁较小,接发球成功率普遍较高,各队普遍运用多样的快攻战术。尤其是日本队和韩国队,各类技战术层出不穷。面对这些复杂的战术球,如何在拦网环节进行有效应对,成为一个亟待解决的难题。当时苏联男排为了拦截韩国队的“双快一游动”战术,发明了“双重叠拦网”,随后又衍生出“多重叠拦网”。这些技术很快被中国男排学习运用,而袁伟民则及时引入女排体系,使中国女排的拦网能力更上一层楼。

在进攻层面,中国男排的汪嘉伟和沈富麟通过熟练的配合,形成了诸如背飞、前飞等高效的进攻战术。袁伟民将这些战术移植到女排训练中。在1981年世界杯对阵美国队的比赛中,中国女排副攻周晓兰首次运用了背飞战术,取得不错效果。在备战1984年洛杉矶奥运会期间,袁伟民进一步升级战术,带领队员练习双背飞进攻,包括副攻与接应、主攻与副攻的多种双背飞配合。这一时期,中国女排的主攻手张蓉芳、姜英、侯玉珠均能够熟练运用背飞,副攻和接应也更为出色。

然而在发球环节,中国女排一度表现不尽如人意。1981年世界杯上,中国女排进攻能力排名第二,拦网第一,防守排名第二,但发球环节仅列第八,位于参赛队伍末位。意识到这一短板后,袁伟民决定全面提升发球的攻击性,要求队员们站到场地最后端发大力飘球,以增加球速与力量。这种调整迅速见效,张蓉芳等老将也积极调整发球习惯。在随后的四国邀请赛中,中国女排的发球威胁大幅提升,尤其是年轻球员杨锡兰、杨晓君的强力发球多次破坏对手一传,为队伍的反击赢得契机。

袁伟民的另一个特点是勇于启用新人。从1978年亚运会上崭露头角的郎平,到1982年世界女排锦标赛涌现的梁艳、郑美珠,再到1984年洛杉矶奥运会上表现出色的杨锡兰、杨晓君,袁伟民始终致力于发掘具备身体素质、拼搏精神和比赛气质的年轻球员。他认为技术可以通过训练提升,而身体条件却难以弥补。通过高强度训练,他大幅度提升了队员的技战术水平。这一理念也被陈忠和和郎平继承发扬。

陈忠和在袁伟民执教时期担任陪打教练,郎平则是队中的核心球员。后来的事实证明,陈忠和与郎平在执教生涯中的成功,也深受袁伟民的影响。谈及袁伟民,我们需要学习的不只是“三从一大”的训练方法,更重要的是他在战术上的创新精神、灵活的用人原则以及与对手斗智斗勇的智慧。

当前中国女排正值低谷时期,即便在世锦赛中遇到挫折,也无需气馁。关键在于以创新精神投入训练,练出属于自己的打法。当缺乏突出的球星时,进攻必须形成多样化,同时延续传统的副攻优势。要注重选拔身体条件出色的年轻球员,通过增强体能训练为技战术的发挥奠定基础。只有通过这些努力,中国女排才能在未来的国际赛场上再次展现出强大的竞争力。